我是从2019年开始接触人工智能,那一年国内已经开始掀起AI浪潮。

我是从2021年开始写微信公众号,写公众号地目的是想有个副业。但当时一来对AI不是很了解,二来对写作也不擅长,所以一开始也是硬着头皮去写,不知道写什么。

公众号的名字也是几经更改。改着改着主题也就明确下来了,就是现在和大家经常说的:专注人工智能数学原理与应用。

说着说着也就当真了,听着听着也就信了,不就这样嘛!

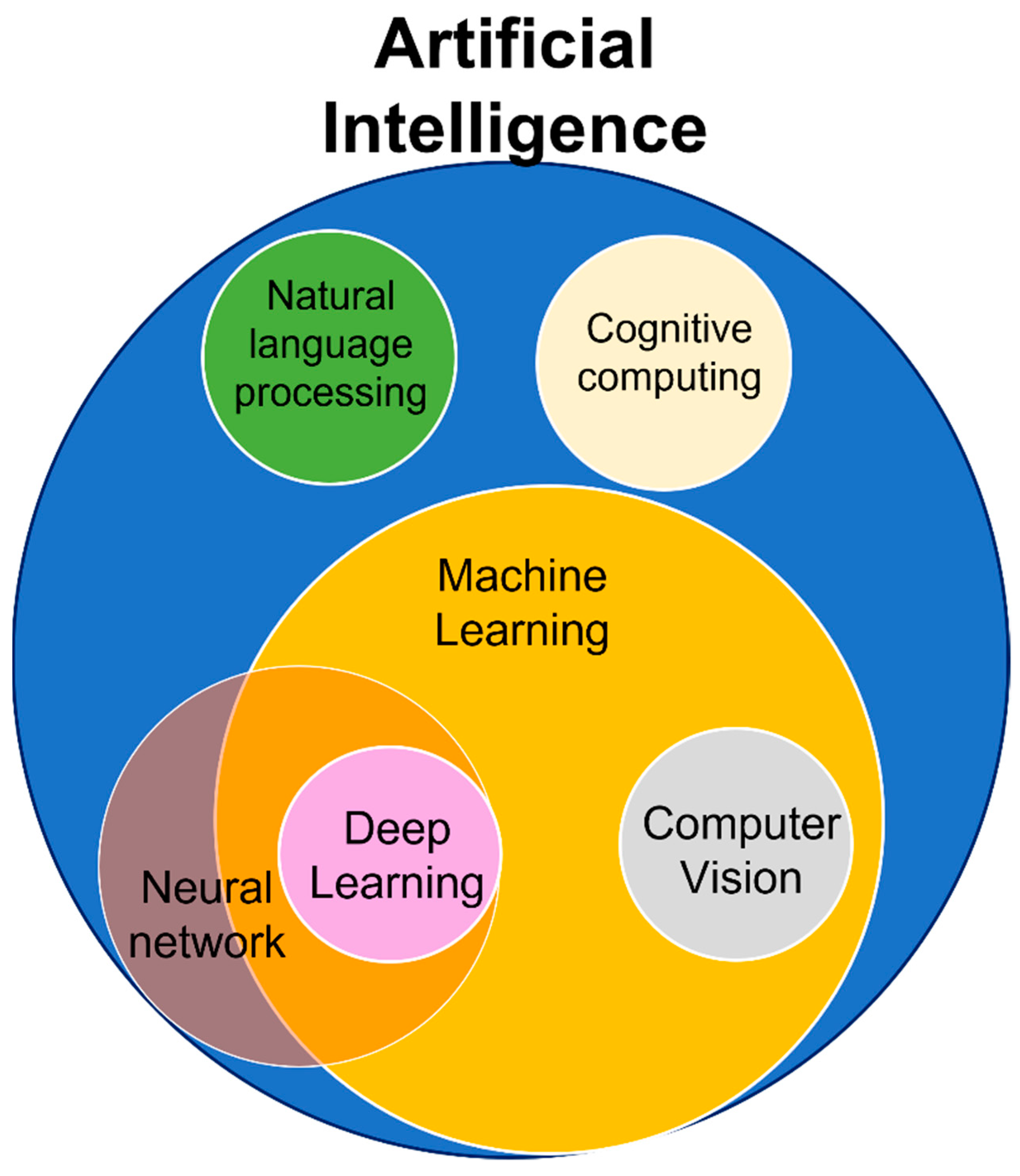

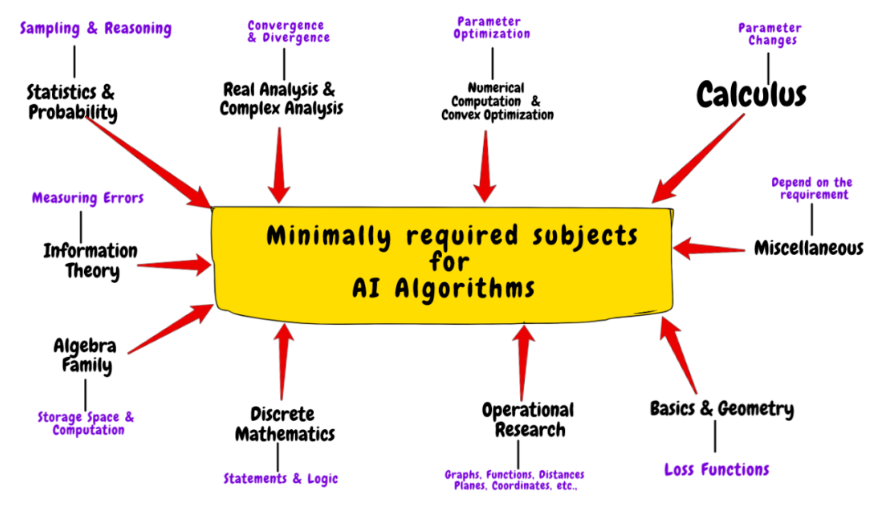

但这个主题很大啊!和Web全栈开发不一样,AI是一个涉及多学科的应用。

从后台的文章阅读统计数据来看,有的人只关注数学原理,有的人则只关注应用,有的人只关注传统机器学习算法,而有的人只关注深度学习。

正是因为主题大,所以很难覆盖全部。往往是用到哪就学到哪,学会了就写出来发表了。

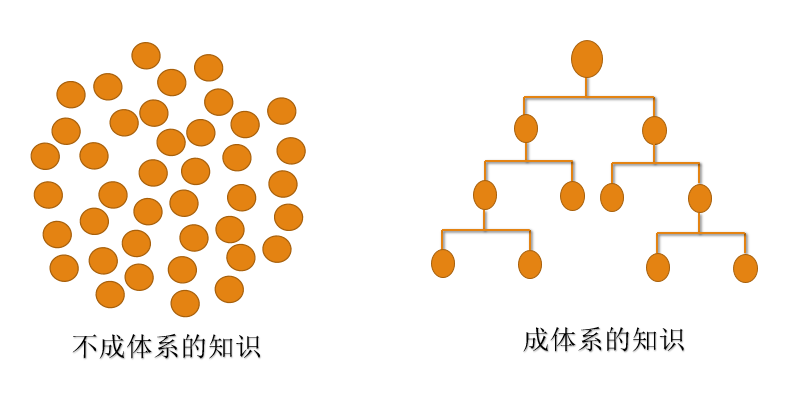

但这对于读者来说是不友好的,尤其是对于初学者,东一块西一块的零砖瓦碎,没办法帮助他形成完整的知识体系。

完整的知识体系很重要。

请大家思考一个问题,如果让你管理一个国家,如何在 14 亿人中,快速找到某一个人?

你可能会这样做:

把国家分成 34 的省和行政区,每一个行政区后面又分成若干个县市,每一个市又划分若干个区,每个区有划分小区,村庄,每个村庄又有若干个家庭,然后找到你所在的那个家庭,最后定位到你。

试问,如果没有这个索引结构,会怎么样?

快递也是一样,我之前的写作方式,就像是把快递随便一堆,然后让读者自己去找。

正确的方式应该像下面这样:

正确的方式应该像下面这样:

那么如何建立知识体系呢?

书的目录其实就是一种方法,思维脑图也是一种方法,但这两种方法只包含符合逻辑的结构信息,为了构建完整的知识体系,还要有详细易懂的细节内容。

而我接下来要写的“一起学AI”系列就是粗中有细,两者兼具。

这个系列不会一上来就讲具体模型,而是先介绍AI的历史和组成,迅速的开疆拓土,让你形成一个立体结构框架,当你知道版图的整体样貌后,随便拿一块拼图你都知道该放在哪里。

接下来就要像蚂蚁蚕食一样去啃细节,将数学原理,机器学习,深度学习按序展开精讲,内容也不是简单的资源整合,如果这样,那就直接推荐看邱锡鹏,周志华老师的书就好了,如果还不行,就再加点吴恩达,李宏毅,李沐大神的视频看看。

我是想用一种最容易理解的方式展现给大家,这个系列的草稿已经达到20万字了,相当一部分是平时的积累,例如,当看到一篇文章,令我恍然大悟,我就会抄录过来,加些自己的理解,看到一些令我豁然开朗的图片也顺便截取过来。

到此,我已经讲明我写这个系列的目的,以及这个系列包含的内容。

学习也是讲方法的,互动是一种好的学习方法,但由于我的公众号没有留言功能,所以我特意搭建了自己的博客网站,文章会同步发布到博客上,每篇文章后面都有留言区,只要登录Github账号就可以在博客上留言。

大家在读书的时候,都会看别人推荐的序。

我的偶像黄家驹在1991年香港红磡体育馆生命接触演唱会上说过这么一句话。

“以往别人的演唱会都有很多嘉宾,但我们beyond没有什么大面子,请不来嘉宾,今天全场在座的各位就是最大的嘉宾”。

同样,我的读者就是我最尊贵的嘉宾,用你们的热情去谱写人生最出彩的序吧!

人工智能大讲堂

人工智能大讲堂